CookMeet

質問に答えることでAIによってレシピがレコメンドされるアプリ

こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。

私は東京理科大学 創域理工学部 情報計算科学科の服部航大と申します。

このサイトでは、私のこれまでの経験やプログラミングスキル、プログラミングで作成した制作物について紹介します。

ここでは私のプログラミング言語等の使用年数やレベルについて、レーダーチャートを用いて表現しています。

レベル4:言語の特性を理解した上で、実際の業務でコーディングを行うことが出来る

レベル3: 言語の特性を理解し、適切な処理を自分で考えてコーディングできる

レベル2:基本的な処理はリファレンスを参照しながらコーディングできる

レベル1:授業・独学で基礎を学んだことがある

ここではプログラミング言語以外のフレームワークやツールのスキルレベルについて、レーダーチャートを用いて表現しています。

レベル4:特性を理解した上で、実際の業務で使用することが出来る

レベル3: 特性を理解し、適切な処理を自分で考えて使用できる

レベル2:基本的な処理はリファレンスを参照しながら使用できる

レベル1:授業・独学で基礎を学んだことがある

ここでは大学や自学において学んだ数学科目や情報科学などの学習年数について、レーダーチャートを用いて表現しています。

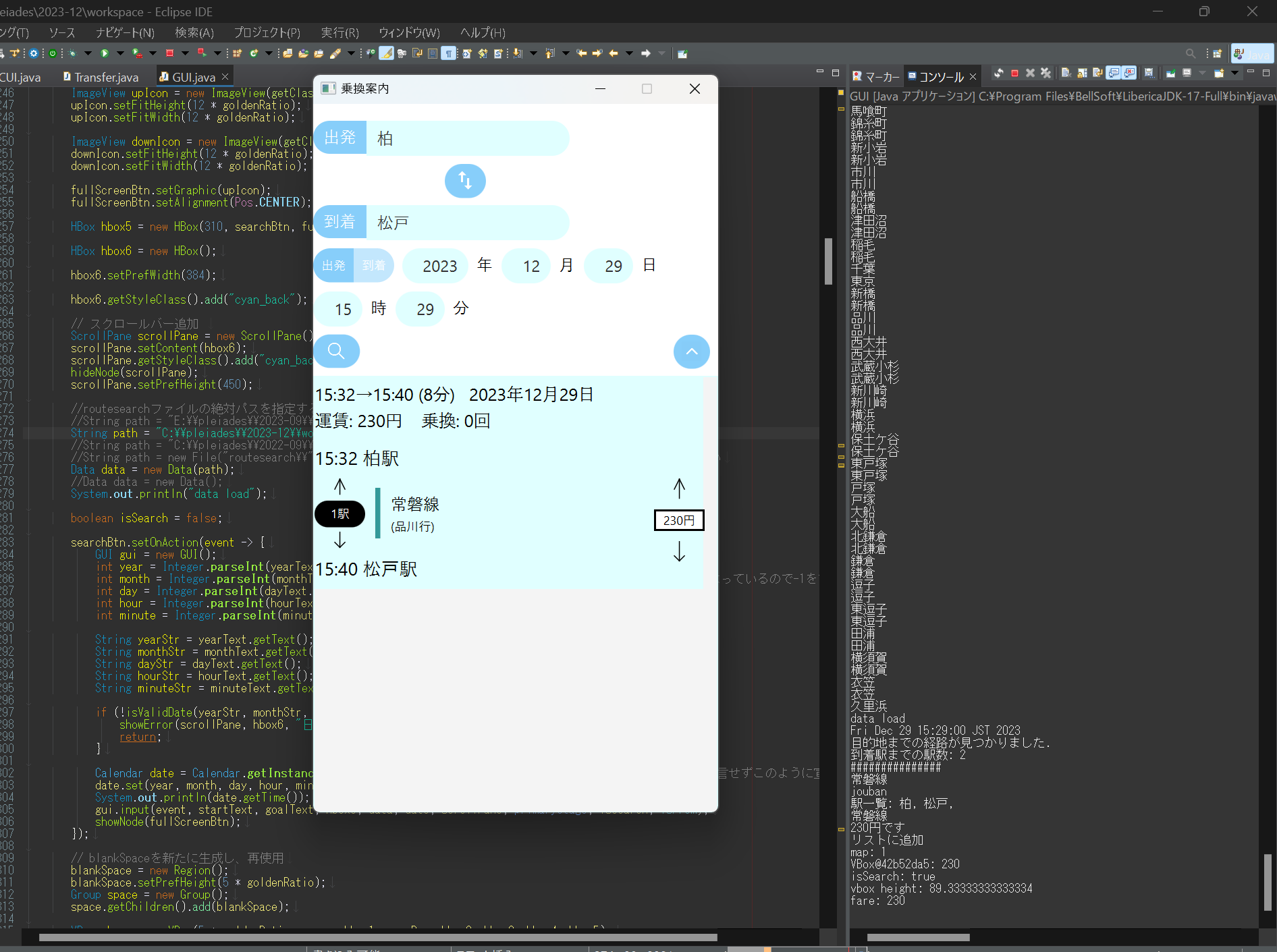

大学のチーム開発プロジェクトで作成したプログラム

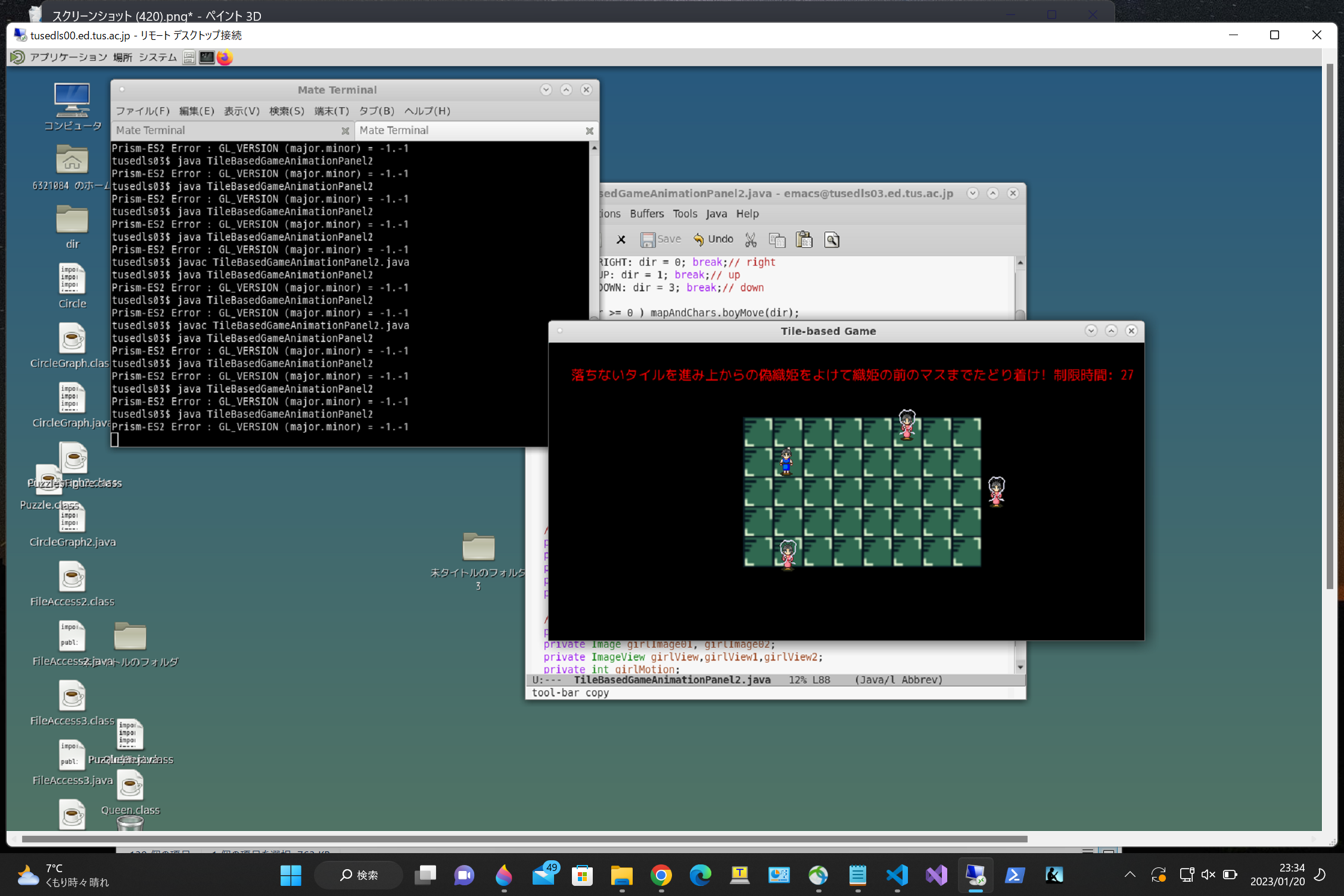

大学の自由課題で作成したプログラム